店舗開業の手続きは複雑で、どこから手をつければいいのか迷ってしまうことがありますよね。「必要な許可は全て揃えられているだろうか」「期限に間に合わせられるだろうか」と不安を感じていませんか?

特に初めての開業では、様々な届出や申請のタイミングに頭を悩ませることも多いでしょう。しかし、適切な手順を知っていれば店舗開業の手続きはそれほど難しいものではありません。

この記事を読むことで必要な手続きを漏れなく把握でき、開業までの道のりをスムーズに進められるようになります。

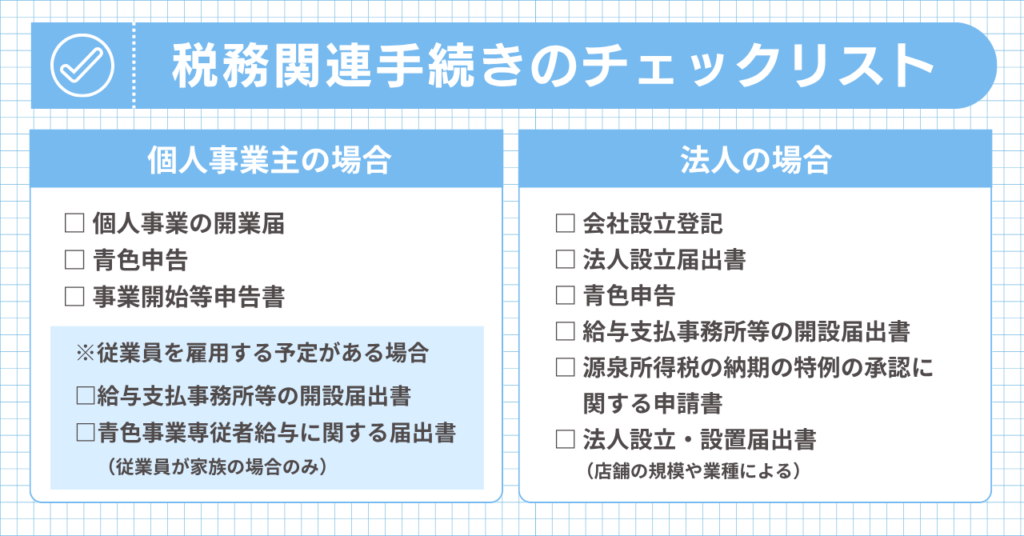

店舗開業の手続きに必要な税務関連の届出

店舗開業の手続きを始める際、最初に取り組むべきなのが税務関連の届出です。これらの手続きは事業形態によって大きく異なりますが、適切に行わないと後々トラブルの原因となるでしょう。

個人事業主の場合は開業届や青色申告の申請が必要になります。法人の場合は設立登記から始まり、より複雑な手続きが求められます。また、都道府県税事務所への届出も忘れてはいけません。

これらの税務手続きを早めに済ませることで、スムーズな開業につながるといえるでしょう。

個人事業主が行うべき税務署への届出

個人事業主として店舗を開業する場合、税務署への届出が必須となります。最も基本的なのは「個人事業の開業届」で、開業から1か月以内に提出する必要があります。

また、節税対策として有効な「所得税の青色申告承認申請書」も同時に提出するのがおすすめです。従業員を雇用する予定がある場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」も忘れずに提出しましょう。

源泉所得税の納付を3か月ごとにまとめたい場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も役立ちます。家族を従業員として雇用する場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」も必要になります。

法人として開業する場合の税務手続きの違い

法人として店舗を開業する場合、個人事業主とは異なる税務手続きが必要です。まず法務局で会社設立登記を行った後、税務署へ「法人設立届出書」を提出します。

法人の場合は青色申告が原則となるため、別途申請は不要でしょう。また「給与支払事務所等の開設届出書」と「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も提出が必要となります。

消費税の納税義務は資本金によって異なるため、確認が必要です。法人税の中間申告や消費税の課税事業者選択届出など、個人事業主より複雑な手続きが求められるので、税理士への相談も検討すべきでしょう。

都道府県税事務所への提出書類と申請方法

店舗開業時には国税だけでなく地方税に関する手続きも忘れてはなりません。個人事業主の場合は「事業開始等申告書」を都道府県税事務所に提出します。法人の場合は「法人設立・設置届出書」の提出が必要です。

また店舗の規模や業種によっては「事業所税の申告書」も必要になるかもしれません。申請方法は各自治体のウェブサイトからダウンロードした書類に必要事項を記入し、窓口に持参するか郵送で行います。

最近ではオンライン申請に対応している自治体も増えているので、事前に確認しておくと便利でしょう。

☆個人事業主の場合

- 個人事業の開業届

- 青色申告

- 事業開始等申告書

※従業員を雇用する予定がある場合→給与支払事務所等の開設届出書または青色事業専従者給与に関する届出書

☆法人の場合

- 会社設立登記

- 法人設立届出書

- 青色申告

- 給与支払事務所等の開設届出書

- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

- 法人設立・設置届出書

※店舗の規模や業種に応じて→事業所税の申告書

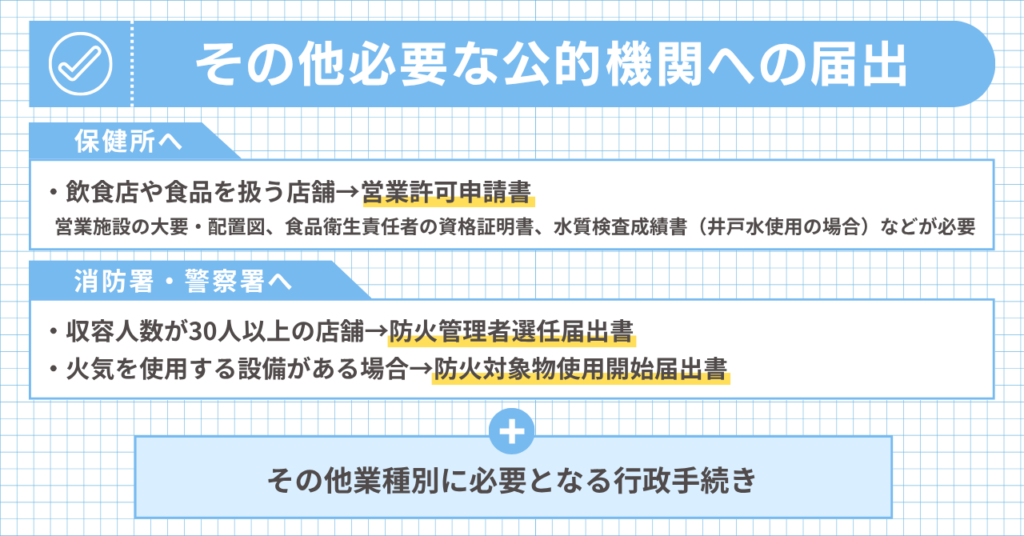

店舗開業の手続きで必要な公的機関への届出

店舗開業の手続きでは、税務関係の届出に加えて、さまざまな公的機関への届出が必要となります。

特に飲食店や特定の業種では、保健所への営業許可申請が不可欠です。また、防火対策の観点から消防署への届出、一部業種では警察署への届出も必要になるでしょう。さらに業種によっては、追加で必要となる行政手続きがあります。これらの公的機関への届出は、法令遵守のために欠かせないものであり、期限や必要書類をしっかり確認しておくことが重要です。

的確な準備を行うことで、スムーズに開業手続きを進められるでしょう。

保健所への営業許可申請の流れと必要書類

飲食店や食品を扱う店舗の開業では、保健所への営業許可申請書が必須となります。申請の流れとしては、まず事前相談から始めるのが賢明です。この段階で店舗のレイアウトや設備について助言を受けられます。

必要書類には、営業施設の大要・配置図、食品衛生責任者の資格証明書、水質検査成績書(井戸水使用の場合)などがあります。

申請後は施設検査の予約を行い、実際に検査を受けます。検査に合格すれば営業許可書が交付され、晴れて営業開始が可能になります。申請から許可までは2週間程度かかることが一般的ですから、余裕をもって準備しましょう。

消防署・警察署への届出方法とタイミング

店舗開業時には消防署や警察署への届出も重要です。消防署への届出は主に防火管理に関するもので、収容人数が30人以上の店舗では「防火管理者選任届出書」の提出が必要になります。

また、火気を使用する設備がある場合は「防火対象物使用開始届出書」も提出しなければなりません。これらは開業の10日前までに行うのが理想的でしょう。

一方、警察署への届出は業種によって異なりますが、古物商や風俗営業、深夜酒類提供飲食店営業などでは許可申請が必要です。古物商の場合は開業前に「古物商許可申請」を行い、許可証の交付を受けてから営業を開始するのがルールとなっています。

その他業種別に必要となる行政手続き

店舗の業種によっては、追加で必要となる行政手続きがあります。美容室やエステサロンを開業する場合は「理容所・美容所開設届」を保健所に提出する必要があるでしょう。

また、薬局や医薬品を販売する店舗では「薬局開設許可」や「医薬品販売業許可」が必要です。宿泊施設を運営する場合は「旅館業営業許可」、酒類を販売する場合は税務署への「酒類販売業免許の申請」が求められます。

建設業では「建設業許可申請」、不動産業では「宅地建物取引業免許申請」が必要です。これらの許可申請は事前準備と審査に時間がかかるため、開業計画の早い段階から情報収集を始めることをお勧めします。

店舗開業の手続きで取得すべき資格とポイント

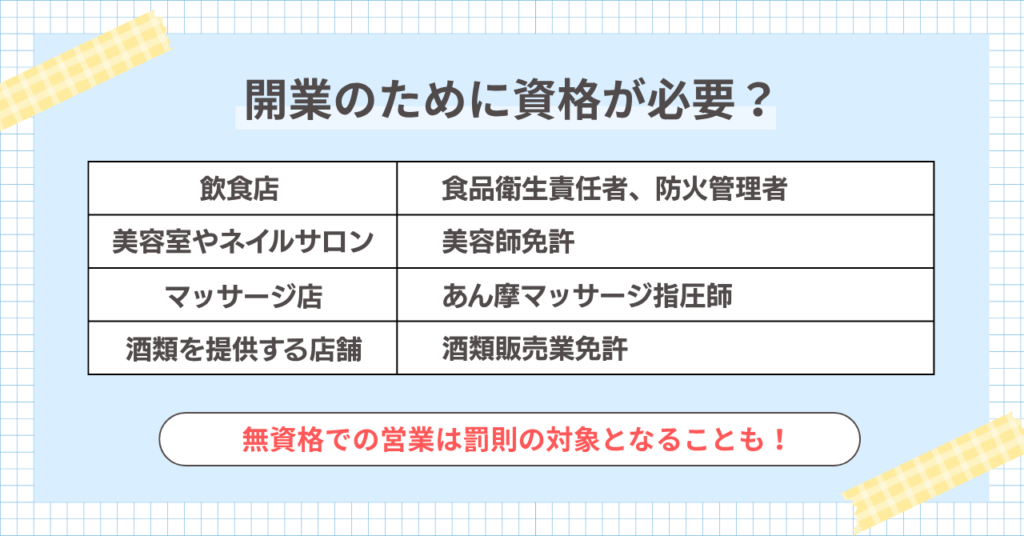

店舗開業の手続きを進める際、業種によっては特定の資格が必要となります。これらの資格なしでは営業許可が下りないケースも多いでしょう。

飲食店なら食品衛生責任者、多くの人が集まる店舗では防火管理者など、業種ごとに必要な資格があります。資格の取得方法は講習会への参加や試験合格など様々で、費用や期間も異なるでしょう。

無資格での営業は法令違反となるケースが多く、罰則の対象となることもあります。事前に必要な資格を調べて計画的に取得することが、スムーズな開業への近道といえるでしょう。

食品衛生責任者など業種別に必要な資格

店舗開業時に必要な資格は業種によって大きく異なります。飲食店を開業する場合は「食品衛生責任者」の資格が必須です。

これは食品の衛生管理を担当する責任者として、各店舗に最低1名の配置が義務付けられています。また、収容人数が30人以上の店舗では「防火管理者」の資格も必要になるでしょう。

美容室やネイルサロンを開く場合は「美容師免許」が必要です。マッサージ店なら「あん摩マッサージ指圧師」の国家資格、エステサロンでは民間資格が役立ちます。

酒類を提供する店舗では「酒類販売業免許」、建設関連なら「建設業許可」取得が必要になるかもしれません。開業前に業種に応じた資格要件を確認しておきましょう。

資格取得の方法と費用の目安

店舗開業に必要な資格は、取得方法や費用が資格ごとに異なります。食品衛生責任者の場合、1日の講習会(費用約1万円)で取得できますが、開催日が限られているため早めの予約が必要でしょう。

防火管理者も同様に2日間程度の講習(費用約1万円)で取得可能です。一方、美容師や調理師などの国家資格は専門学校での学習(数十万円から数百万円)と国家試験合格が必要になります。

宅建士や行政書士なども独学可能ですが、試験対策に数ヶ月の勉強期間が必要でしょう。民間資格はオンライン講座(数万円から)で取得できるものも多いので、時間や予算に合わせて最適な取得方法を選びましょう。

資格によっては更新が必要な場合もあるため、取得後の維持費用も考慮することが大切です。

無資格での開業リスクと対策方法

店舗開業時に必要な資格を取得せずに営業を始めると、さまざまなリスクが生じます。最も深刻なのは行政処分のリスクで、営業停止や罰金、最悪の場合は刑事罰の対象となることもあるでしょう。

また、無資格営業が発覚した場合、SNSなどで拡散され店舗の信用が失墜する恐れもあります。対策としては、まず開業前に必要な資格を調べることが重要です。

資格取得に時間がかかる場合は、有資格者を雇用するという方法もあります。例えば、食品衛生責任者の資格を持つ従業員を1名雇用すれば要件を満たせるでしょう。

また、資格取得までの期間は有資格者と提携するという選択肢もあります。いずれにせよ、無資格での営業は避け、適切な対策を取ることがトラブル回避の鍵です。

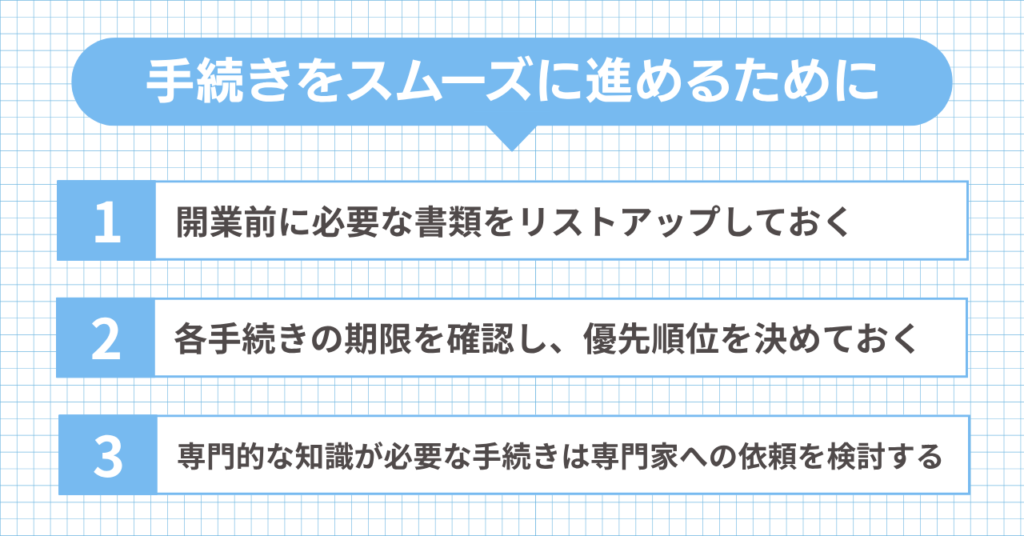

店舗開業の手続きを効率的に進めるためのポイント

店舗開業の手続きは多岐にわたるため、効率的に進めるコツを押さえておくことが重要です。まず開業前に必要な書類をリストアップし、事前準備を整えておくと手続きがスムーズになるでしょう。

各手続きには提出期限があり、これらを把握して優先順位をつけることで、手続き漏れを防げます。また、専門的な知識が必要な手続きは税理士や行政書士などの専門家に依頼することも検討すべきです。

自分で行う場合と比較して費用は発生しますが、ミスを減らし時間を節約できる利点があります。計画的に手続きを進めることで、予定通りの開業が実現できるといえるでしょう。

開業前に準備しておくべき書類と手順

店舗開業の手続きをスムーズに進めるためには、事前の書類準備が欠かせません。まず身分証明書や印鑑証明書など個人を証明する書類を用意しておきましょう。

法人設立の場合は定款や出資金の払込証明書も必要です。店舗関連では、賃貸契約書や図面、設備のリスト、内装工事の見積書なども準備しておくと便利でしょう。手順としては、まず事業計画書を作成し、必要な許認可を洗い出します。次に開業資金を準備し、店舗物件を確保します。

その後、必要な資格取得と並行して各種届出を行い、設備や内装の整備を進めるのが理想的です。これらの準備を計画的に行うことで、開業までの道のりがよりスムーズになるでしょう。準備書類はファイルにまとめておくと、いざという時に慌てずに済みます。

各手続きの期限と優先順位の決め方

店舗開業の手続きには様々な期限があり、これらを把握して優先順位をつけることが重要です。まず最優先すべきは営業許可など、取得に時間がかかるものでしょう。

例えば飲食店の営業許可は申請から許可まで2週間以上かかることがあるので、早めに準備に取り掛かりましょう。次に優先すべきは開業届など、期限が法律で定められているものです。

個人事業の開業届は開業から1か月以内、青色申告承認申請は開業した年の3月15日または開業から2か月以内という期限があります。また、社会保険の加入手続きも5日以内と短い期限が設定されているものもあるでしょう。

優先順位の決め方としては、①営業に必須の許可、②法定期限の短いもの、③準備に時間のかかるもの、④その他の手続き、という順番が効率的です。手続きごとの期限をカレンダーに記入し、視覚化することも効果的な方法かもしれません。

専門家に依頼すべき手続きと費用相場

店舗開業の手続きの中には、専門家に依頼した方が効率的なものがあります。特に法人設立時の定款作成や登記申請は、行政書士や司法書士に依頼するケースが多いでしょう。

費用相場は行政書士で5〜10万円、司法書士で7〜15万円程度です。税務関係の手続きは税理士に依頼すると安心で、顧問契約の場合は月額2〜5万円が一般的です。

また、飲食店の営業許可申請も行政書士に依頼できます(3〜5万円)。店舗の設計や内装工事の申請は一級建築士に依頼するケースもあるでしょう(設計料は工事費の10%程度)。

専門家に依頼するメリットは、手続きの漏れやミスを防げることです。自分で行う場合と比べて費用はかかりますが、時間の節約になり、開業後のトラブル防止につながります。特に複数の許認可が必要な業種では、ワンストップで対応してくれる専門家を探すと便利かもしれません。

まとめ:店舗開業の手続きを確実に進めるために

本記事では店舗開業の手続きについて詳しく解説してきました。ポイントを簡潔にまとめると…

- 税務関連の届出は事業形態によって異なり、個人事業主と法人では必要書類が変わる

- 公的機関への届出は業種によって異なり、特に飲食店は保健所の許可が必須

- 業種に応じた資格取得が必要で、無資格営業はリスクが高い

- 効率的に手続きを進めるには、事前準備と優先順位付けが重要

- 専門的な手続きは税理士や行政書士などの専門家に依頼すると安心

開業準備は計画的に進めることが成功の鍵です。この記事を参考に、必要な手続きのチェックリストを作成し、期限を意識しながら一つずつクリアしていきましょう。

わからないことがあれば、早めに専門家に相談することをおすすめします。夢のお店、ぜひ成功させてください!